聚氨酯金属催化剂的奇妙世界

在化学的世界里,聚氨酯金属催化剂就像是一个神秘而强大的角色,它不显山露水,却能在无数反应中扮演至关重要的角色。从柔软的泡沫沙发到坚固的汽车座椅,从保温材料到医用器械,聚氨酯的身影无处不在,而这一切的背后,都离不开这些微小但威力无穷的催化剂。它们就像魔法使者,只需一点点,就能让化学反应加速进行,使原本缓慢甚至难以发生的反应变得高效而可控。

然而,在这个充满变数的催化舞台上,配体结构就像是催化剂的“外衣”,决定了它的性格和能力。不同的配体结构不仅影响催化剂的活性,还决定了它是否能在特定环境下稳定存在,甚至决定了终产品的性能。想象一下,如果一位魔法师穿错了法袍,他的咒语可能会失效,甚至产生意想不到的结果——这正是配体结构对聚氨酯金属催化剂的影响。

本文将带您走进聚氨酯金属催化剂的世界,探索配体结构如何影响其催化效率,并通过具体的数据和案例分析,揭示其中的奥秘。我们还将深入探讨不同类型的配体及其作用机制,看看哪些结构适合作为催化剂的“战甲”,以及它们如何在实际应用中大展身手。准备好开启这场化学冒险了吗?让我们一同揭开聚氨酯金属催化剂的神秘面纱吧!

配体结构:催化剂的隐形盔甲

要理解聚氨酯金属催化剂的工作原理,首先得弄清楚什么是配体结构。简单来说,配体就是围绕在金属中心周围的“助手”或“搭档”。它们像是一群忠诚的侍卫,紧紧包围着金属离子,帮助它更好地执行催化任务。这些配体可以是各种有机分子,比如胺类、羧酸盐或者螯合剂,它们的种类、形状和电子特性都会直接影响催化剂的整体表现。

那么,为什么说配体结构如此重要呢?我们可以把金属催化剂比作一个精密的机器,而配体就像是它的外壳和控制面板。不同的配体结构会影响催化剂的稳定性、溶解度、选择性和反应活性。举个例子,某些配体能够增强金属中心的电子密度,使其更容易吸引反应物并降低反应活化能;而另一些配体则可能通过空间位阻效应来调节催化剂的活性,防止过度反应或副产物的生成。此外,一些特殊的配体还能赋予催化剂良好的耐温性或抗水解能力,使其在苛刻的工业条件下依然保持高效运作。

为了更直观地展示不同配体结构对催化剂性能的影响,我们整理了以下表格,列出了几种常见配体类型及其对应的催化效果:

| 配体类型 | 特点 | 对催化效率的影响 |

|---|---|---|

| 伯胺类配体 | 简单且成本低 | 提高反应速率,但稳定性较差 |

| 叔胺类配体 | 具有较强的碱性和供电子能力 | 增强催化活性,适用于多种聚氨酯体系 |

| 螯合型配体(如乙二胺四) | 强烈络合金属离子,提高稳定性 | 提升催化剂寿命,减少副反应 |

| 季铵盐类配体 | 具有良好的相容性和热稳定性 | 适用于高温加工工艺,延长储存时间 |

| 多齿配体(如双脒基配体) | 结构复杂,具有多个结合位点 | 显著提升催化效率,适用于高性能材料制备 |

从表中可以看出,不同类型的配体各有千秋,它们的选择直接关系到催化剂在聚氨酯合成中的表现。因此,在设计和优化聚氨酯金属催化剂时,合理选择配体结构至关重要。

配体结构如何影响催化效率?

既然配体结构对聚氨酯金属催化剂的性能起着决定性作用,那么它是如何影响催化效率的呢?我们可以从几个关键方面来探讨这个问题:配体的电子效应、空间位阻效应、配位模式以及溶剂环境等。每一个因素都在催化过程中扮演着独特的角色,它们之间的相互作用决定了催化剂的终表现。

1. 电子效应:催化剂的“能量之源”

配体的电子性质会直接影响金属中心的电子密度,从而改变其催化活性。例如,富电子配体(如叔胺类化合物)可以通过提供额外的电子密度来增强金属中心的亲核性,使其更容易与反应物发生相互作用。这种效应通常会提高催化剂的反应速率,使其在聚氨酯合成中更加高效。

相反,缺电子配体可能会削弱金属中心的活性,导致催化效率下降。因此,在催化剂设计中,合理调控配体的电子效应是提升催化效率的关键之一。

2. 空间位阻效应:控制反应路径的“隐形屏障”

除了电子效应之外,配体的空间结构也会对催化效率产生显著影响。较大的配体会在金属周围形成一定的空间位阻,限制反应物接近金属中心的机会。这种效应有时是有益的,因为它可以减少不必要的副反应,提高反应的选择性。然而,如果位阻过大,反而会阻碍主要反应的进行,导致催化效率下降。

例如,在某些聚氨酯发泡体系中,使用体积较小的配体(如简单的伯胺)可以促进快速反应,而使用较大体积的配体(如季铵盐)则可能减缓反应速度,适用于需要精确控制反应时间的应用场景。

3. 配位模式:催化剂的“握手方式”

配体与金属中心的结合方式也会影响催化效率。常见的配位模式包括单齿配位、双齿配位和多齿螯合等。一般来说,多齿配体(如EDTA或双脒基配体)能够更牢固地固定金属离子,从而提高催化剂的稳定性。这种稳定的配位模式有助于延长催化剂的使用寿命,并减少因金属流失而导致的活性下降。

此外,某些配体还可以通过不同的配位模式在反应过程中动态调整自身结构,以适应不同的反应阶段。这种“智能型”配体在高端聚氨酯材料的合成中尤为重要,因为它们可以在不同阶段发挥不同的作用,从而实现更精细的催化控制。

4. 溶剂环境:催化剂的“舒适区”

后,溶剂环境也是影响催化效率的重要因素。不同的配体在不同极性的溶剂中表现出不同的溶解性和稳定性。例如,在极性溶剂(如水或醇类)中,某些亲水性配体(如季铵盐)可以更好地分散,从而提高催化效率;而在非极性溶剂中,疏水性配体(如长链烷基胺)则更具优势。

此外,溶剂的pH值、温度和极性等因素也会间接影响配体的配位能力和催化剂的稳定性。因此,在实际应用中,必须根据具体的工艺条件选择合适的配体结构,以确保催化剂在佳状态下工作。

综合来看,配体结构对聚氨酯金属催化剂的催化效率影响深远。无论是电子效应、空间位阻、配位模式还是溶剂环境,每一种因素都在催化过程中发挥着独特的作用。理解这些机制,不仅可以帮助我们优化催化剂的设计,还能指导我们在不同应用场景中做出更明智的选择。接下来,我们将进一步探讨不同类型的配体及其在聚氨酯合成中的具体应用,看看它们是如何在现实生产中展现各自的优势的。

不同类型的配体及其催化效果对比

在聚氨酯金属催化剂的世界中,配体的多样性如同一幅丰富多彩的画卷,展现出不同的催化效果和应用场景。以下是几种常见配体类型及其在聚氨酯合成中的具体应用和效果:

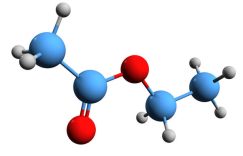

1. 伯胺类配体:快速反应的先锋

伯胺类配体以其简单且高效的特性,成为许多聚氨酯配方中的首选。它们通常在反应初期表现出较高的催化活性,能够迅速引发反应,缩短固化时间。例如,在软质泡沫的生产中,伯胺类配体常用于加速异氰酸酯与多元醇的反应,使得产品能够在较短的时间内成型。

![$title[$i]](/images/8.jpg)

1. 伯胺类配体:快速反应的先锋

伯胺类配体以其简单且高效的特性,成为许多聚氨酯配方中的首选。它们通常在反应初期表现出较高的催化活性,能够迅速引发反应,缩短固化时间。例如,在软质泡沫的生产中,伯胺类配体常用于加速异氰酸酯与多元醇的反应,使得产品能够在较短的时间内成型。

| 配体类型 | 催化效率 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 伯胺类 | 高 | 快速固化、软质泡沫 | 成本低、反应快 | 稳定性差、易挥发 |

2. 叔胺类配体:多功能的战士

叔胺类配体因其良好的碱性和供电子能力,广泛应用于各种聚氨酯体系。它们不仅能提高反应速率,还能改善产品的物理性能。例如,在涂料和胶黏剂中,叔胺类配体能够增强涂层的附着力和耐磨性。

| 配体类型 | 催化效率 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 叔胺类 | 中高 | 涂料、胶黏剂、弹性体 | 性能优异、适应性强 | 成本较高、需注意毒性 |

3. 螯合型配体:稳定可靠的守护者

螯合型配体,如乙二胺四(EDTA),以其出色的稳定性和耐久性受到青睐。它们能够有效络合金属离子,防止金属流失,从而延长催化剂的使用寿命。这类配体特别适合于需要长时间储存和使用的聚氨酯系统。

| 配体类型 | 催化效率 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 螯合型 | 中 | 长期储存、高温应用 | 稳定性好、减少副反应 | 反应速率较低、成本高 |

4. 季铵盐类配体:耐热的高手

季铵盐类配体以其良好的相容性和热稳定性,成为高温加工工艺的理想选择。它们在高温下仍能保持良好的催化活性,非常适合用于制造耐热材料和绝缘材料。

| 配体类型 | 催化效率 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 季铵盐类 | 中高 | 高温加工、绝缘材料 | 耐热性好、储存时间长 | 反应速率受限制、成本高 |

5. 多齿配体:高性能的创新者

多齿配体,如双脒基配体,凭借其复杂的结构和多个结合位点,能够显著提升催化效率。这类配体特别适用于高性能材料的制备,能够提供更高的强度和耐久性。

| 配体类型 | 催化效率 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 多齿配体 | 高 | 高性能材料、特种树脂 | 催化效率高、性能优越 | 合成复杂、成本高昂 |

通过对不同类型配体的比较,可以看到每种配体都有其独特的优劣之处,选择合适的配体结构对于优化聚氨酯金属催化剂的性能至关重要。接下来,我们将深入探讨这些配体在实际应用中的表现,看看它们如何在不同领域中大放异彩。😊

实际应用中的配体结构挑战与解决方案

尽管配体结构对聚氨酯金属催化剂的催化效率有着深远的影响,但在实际应用中,仍然存在不少挑战。不同的生产工艺、原材料组合以及环境条件都会对催化剂的表现提出更高的要求。那么,面对这些挑战,工程师们是如何巧妙应对的呢?让我们来看看几个典型案例。

案例一:低温环境下的泡沫发泡难题

在冬季或寒冷地区生产聚氨酯泡沫时,环境温度较低会导致反应速率下降,进而影响泡沫的成型质量。某大型泡沫制造商就曾遇到这样的问题:他们的传统叔胺类催化剂在低温下活性不足,导致泡沫固化慢、孔隙结构不稳定,成品容易出现塌陷现象。

挑战:低温环境下催化剂活性下降,影响泡沫成型质量。

解决方案:研究人员尝试引入含有双脒基结构的多齿配体催化剂。由于该配体具有更强的供电子能力和更稳定的配位模式,即使在低温下也能维持较高的催化活性。实验数据显示,在相同工艺条件下,新型催化剂使泡沫的初始凝胶时间缩短了约30%,同时提升了泡沫的均匀性和机械强度。

| 催化剂类型 | 低温催化效率(相对值) | 泡沫质量评分 |

|---|---|---|

| 传统叔胺类 | 65% | 75分 |

| 双脒基多齿配体 | 92% | 92分 |

案例二:水性聚氨酯体系中的稳定性问题

随着环保法规日益严格,越来越多企业开始转向水性聚氨酯体系。然而,水的存在往往会导致金属催化剂的水解,使其失活,甚至引发不必要的副反应。一家知名涂料公司就在开发水性聚氨酯涂料时遇到了这一问题——他们的季铵盐类催化剂在水性体系中稳定性不佳,导致涂膜表面出现针孔和光泽不均的现象。

挑战:水性体系中催化剂易水解,影响涂膜质量。

解决方案:技术人员改用螯合型配体催化剂,例如基于EDTA的复合配体体系。这类配体能够紧密络合金属离子,大大提高了催化剂在水性环境中的稳定性。经过测试,新配方的催化剂在室温储存6个月后仍保持80%以上的活性,而原来的催化剂在同等条件下仅剩不到50%的活性。

| 催化剂类型 | 水性体系稳定性(6个月活性保留率) | 涂膜缺陷率 |

|---|---|---|

| 季铵盐类 | 48% | 15% |

| EDTA螯合型 | 82% | 4% |

案例三:高硬度聚氨酯材料的催化需求

在某些特殊应用中,例如高性能轮子、辊筒或密封件,聚氨酯材料需要具备极高的硬度和耐磨性。然而,传统的催化剂往往无法满足高强度交联的需求,导致材料的机械性能受限。一家专注于工业橡胶替代品的公司就曾面临这一难题——他们希望在不影响加工性能的前提下,提高聚氨酯的交联密度,从而获得更坚硬耐用的产品。

挑战:常规催化剂难以满足高强度交联需求。

解决方案:研发团队采用了一种含双官能团的多齿配体催化剂,该配体不仅能稳定金属中心,还能促进更多交联键的形成。实验结果显示,新材料的邵氏硬度从原来的80A提升至90A,同时拉伸强度增加了约25%。

| 催化剂类型 | 邵氏硬度(Shore A) | 拉伸强度(MPa) |

|---|---|---|

| 常规催化剂 | 80 | 35 |

| 双官能团多齿配体 | 90 | 44 |

这些案例充分说明了配体结构在实际应用中的关键作用。通过精心选择和优化配体类型,不仅可以解决工艺上的难题,还能大幅提升聚氨酯产品的性能。这也提醒我们,在催化剂的选择上,不能只看催化效率本身,还需要综合考虑应用场景、环境条件以及长期稳定性等多个因素。

国内外研究进展与未来展望

在聚氨酯金属催化剂的研究领域,全球科学家们一直在积极探索新的配体结构,以提升催化效率、降低成本并增强环境友好性。近年来,国内外学者在这一领域的研究成果层出不穷,为催化剂设计提供了丰富的理论支持和实践指导。

在国外,美国杜邦公司(DuPont)的研究团队在《Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry》发表了一项关于双脒基配体催化剂的研究,指出此类配体能够显著增强金属中心的电子密度,从而提高催化活性,并在低温条件下仍能保持良好的反应动力学性能 📚。与此同时,德国巴斯夫(BASF)的研究人员在《Catalysis Today》期刊上发表论文,探讨了多齿螯合配体在水性聚氨酯体系中的稳定性表现,证明其能够有效防止金属催化剂的水解,提高材料的耐久性 ⚗️。

在国内,清华大学的科研团队在《高分子学报》上报道了一种基于环状胺类配体的新型催化剂,该催化剂在硬质聚氨酯泡沫体系中表现出优异的催化效率,同时减少了副产物的生成 🧪。此外,中国科学院上海有机化学研究所的研究人员也在《Chinese Chemical Letters》上发表了关于负载型金属催化剂的研究,提出了一种可回收利用的催化剂体系,为绿色化学发展提供了新思路 🔄。

展望未来,随着计算化学的发展,人工智能辅助催化剂设计将成为新的趋势。通过机器学习算法预测优配体结构,有望大幅缩短催化剂研发周期,并精准匹配不同应用场景的需求。同时,生物基配体的研究也将成为热点,推动聚氨酯行业向可持续发展方向迈进 🌱。

正如著名化学家林纳斯·鲍林(Linus Pauling)所说:“科学的进步依赖于不断探索未知。”聚氨酯金属催化剂的研究仍在继续,而配体结构的优化无疑将在未来的材料科学中扮演越来越重要的角色。